|

|

|

|

Вернуться к разделу

•

Ленинградское радио

Согласно плану «Барбаросса» группе армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала фон Лееба ставились задачи: уничтожение частей Красной Армии, расположенных в Прибалтике, дальнейшее наступление с захватом всех военно-морских баз на Балтийском море и к 21 июля овладение городом Ленинград. Однако к назначенному сроку выйти к городу на Неве группа армий «Север» не смогла. В ходе боёв 9 июля 1941 года Вермахт занял Псков. 10 июля немецкие танковые группы начали продвижение к Луге. До Ленинграда оставалось 180 километров. 21 августа части Вермахта заняли станцию Чудово, перерезали Октябрьскую железную дорогу и через 8 дней заняли Тосно. 30 августа был взят крупный железнодорожный узел Мга. Последняя железная дорога, соединяющая Ленинград со страной, оказалась в руках противника. 8 сентября 1941 года Вермахт захватил город Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши - началась 871-дневная блокада. На момент установления блокады в городе находилось 2 миллиона 544 тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в пригородных районах осталось 343 тысячи человек. В сентябре, когда начались систематические бомбардировки, обстрелы и пожары, многие жители хотели покинуть город, но пути уже были отрезаны – Ленинград оказался в блокаде. Несмотря на сложившуюся ситуацию, культурная жизнь в городе не прекращалась. Здесь по-прежнему продолжали работать театры и музеи. Начиная с сентября 1941 года, Ленинград стал обмениваться радиопрограммами с Одессой и Севастополем. У микрофона выступали деятели искусства, ученые, рабочие и воины. По радио можно было услышать: Всеволода Вишневского, Ольгу Берггольц, Николая Тихонова, радиожурналистов Моисея Блюмберга, Лазаря Маграчева, Матвея Фролова и многих других, чьи имена заняли достойное место в блокадной летописи Ленинградского радио. Утверждения геббельсовской пропаганды об агонии города, о его полном разрушении опровергались передачами Ленинградского радио, рассказывая миру о невиданной стойкости защитников города, о том, как город живёт и борется. Как сказала блокадная муза Ольга Берггольц: «Нигде радио не значило так много, как в нашем городе в дни войны». Радио было для ленинградцев единственным источником информации и более того — собеседником, верным другом горожан. Для многих это было единственной ниточкой, позволявшей почувствовать, что город живет. Когда радио замолчало, то в радиокомитет стали приходить люди с вопросами: "Что нам нужно сделать, чтобы снова включили радио? Без него невыносимо". История Ленинградского радио берет свой отчет с января 1939 года, когда «Ленинградский радиовещательный узел» был реорганизован в «Ленинградскую радиовещательную дирекцию» (ЛРВД), объединившую в единый производственно-технологический комплекс системы формирования и распространения программ вещания. В довоенные годы ленинградские радиовещательные станции обеспечивали передачу программ центрального и местного вещания на Ленинград, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Калининскую, Великолукскую и другие области Советского Союза. Связные радиостанции обеспечивали радиотелеграфные связи с Москвой, другими городами СССР, со столицами ряда зарубежных стран, а также с морскими судами и самолетами во время дальних перелетов Чкалова, Громова, Леваневского. Накануне войны Ленинград имел достаточно развитую общегосударственную сеть радиосвязи и радиовещания, объекты которой в основном размещались в пригородах (Пушкин, Колпино, Островки и др.). С началом войны эти радиостанции оказались на передовой линии обороны и стали объектами интенсивных бомбовых ударов и артиллерийского обстрела противника. 29 августа 1941 года первая вражеская мина разорвалась на территории радиостанции РВ-53 в Колпино. Работники радиостанции продолжали обеспечивать ее работу под постоянными бомбежками и артобстрелами до момента разрушения системы электропитания и генераторного зала, после чего работа радиостанции стала невозможна, и было принято решение об эвакуации. В аналогичной ситуации оказались радиостанции в Пушкине, Рыбацком, Островках. Только средневолновая радиостанция РВ-70, расположенная в Петроградском районе города, не прекращала свои передачи, однако ее мощности было явно недостаточно. К концу августа – середине сентября 1941 года находившиеся в пригородах средства радиосвязи и радиовещания были демонтированы, перевезены в Ленинград и рассредоточены в защищенных подвалах и укрытиях.

После прекращения работы мощной радиостанции РВ-53 в Колпино голос Ленинграда по радио стал слышен намного хуже. И тогда, в условиях тяжелейшего блокадного 1942 года, по предложению работников «Ленинградской дирекции радиосвязи и радиовещания» перевезенное из Колпино оборудование радиостанции было смонтировано в укрытом в зелени сада здании буддийского храма на Приморском проспекте. Оригинально и смело был решен вопрос с антенной. Строить мачту (до войны это было 100-метровое сооружение) означало полностью демаскировать радиостанцию. Вот тогда-то радисты придумали и реализовали идею: антенна поднималась на высоту 380 метров на обычном аэростате заграждения, вокруг которого находилось еще 10 таких же маскировочных аэростатов. Радиостанция РВ-53 заработала вновь, и голос Ленинграда зазвучал в эфире с той же силой, как и в довоенное время. Работники радио разделили общую судьбу блокадников-ленинградцев. Так же голодали и холодали, и так же не покидали свои посты. Немало подвижников умерло в блокадные зимы прямо в Доме Радио.

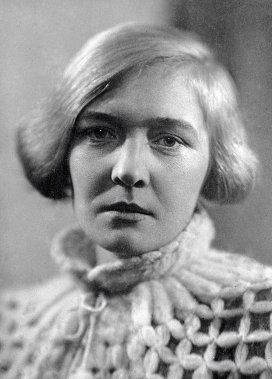

Советская писательница Ольга Федоровна Берггольц Часто, обессиленная от голода Ольга Берггольц никогда не теряла силы духа, поддерживая свои обращения к ленинградцам доверительными и мужественными стихами. Во время войны она создала свои лучшие поэтические произведения, посвященные героизму защитников города: "Ленинградская поэма", поэма "Февральский дневник", стихотворения, вошедшие в книги "Ленинградская тетрадь", "Ленинград", "Ленинградский дневник", и другие произведения. Берггольц выезжала в части действующей армии, ее стихи печатались на страницах газет, на плакатах "Окон ТАСС". Строки Ольги Берггольц высечены на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища: "Никто не забыт и ничто не забыто". |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

Комментарии к статье:

|

||||||||||||

| Добавить комментарий | ||||||||||||

Последние статьи на сайте:

| ||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

Автор и дизайн

сайта:

Дмитрий

Колосов, 2006-2008. г.Москва

При использовании материалов, обмен ссылками или баннерами - обязателен! |

||||||||||||

/mini.gif)